La notion de tiers-lieu a été proposée au début des années quatre-vingt-dix par R. Oldenburg (1991), pour montrer la nécessité de (re)créer de nouveaux lieux de sociabilité dans des villes nord-américaines développées sur un modèle principalement fonctionnel, peu propice aux interactions sociales non « planifiées ». Depuis, le concept s’est élargi et diffusé, y compris auprès des acteurs de l’aménagement (Smits, 2015). Les tiers-lieux désignent désormais tous les lieux qui permettent de nouvelles façons de travailler, se rencontrer, échanger, se divertir ou encore créer tels que les jardins partagés, les espaces de coworking, les télécentres, les fablabs ou encore les ressourceries. Ils sont en partie conçus ou appropriés comme lieux de travail.

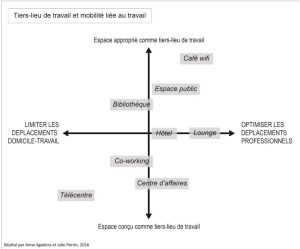

Un tiers-lieu de travail est un lieu dans lequel s’exerce ou peut s’exercer une activité professionnelle, et qui n’est ni le domicile ni le lieu de travail « classique » (Suire, 2013). Les typologies mettent en avant la multiplicité des modèles, des montages, modes de gestion et usages rencontrés (Burret, 2013, Liefooghe et al., 2016, Moriset, 2011 ; Smits, 2015, Zevillage, 2012). Voir la typologie du site participatif Zevillage (2012) : http://zevillage.net/2012/07/typologie-des-tiers-lieux-de-travail/. Les travaux conduits au LVMT proposent de distinguer les modèles de tiers-lieux de travail d’une part selon qu’ils sont conçus comme tels ou bien appropriés comme tels (espaces publics connectés), et d’autre part selon les enjeux qui leur sont associés. Nous différencions ainsi les tiers-lieux de travail qui répondent à des besoins nouveaux et très variés liés à de l’essor de l’économie numérique et de l’économie collaborative, à l’usage croissant des technologies de l’information et de la communication (TIC), ou encore au développement des start-ups et du statut d’auto-entrepreneur en France, de ceux qui répondent plus directement aux enjeux des mobilités liées au travail.

Pour les premiers, il s’agit de favoriser de nouvelles formes de travail, et en particulier des formes plus collaboratives et peu formalisées, adaptées notamment aux métiers du numérique. Ces lieux visent à faire se rencontrer des professionnels à des fins de formation de leur capital social individuel et de production d’un actif relationnel (Suire, 2013). Ils n’accueillent donc pas que les salariés d’une seule entreprise et sont conçus pour favoriser les échanges, la co-création, la créativité et l’innovation (Genoud, Moeckli, 2010 ; Moriset, 2011). L’idée centrale est celle de la sérendipité et du partage de connaissances entre des utilisateurs qui, s’ils ne vont pas forcément venir tous les jours, vont avoir une présence non anecdotique dans ces lieux, permettant (même sur seulement quelques mois) la construction de relations sociales et professionnelles propices à la créativité et à l’innovation.

La seconde catégorie de tiers lieux de travail, qui intéresse plus spécifiquement le LVMT, regroupe ceux qui sont mobilisés comme solutions alternatives autour d’une meilleure articulation entre travail et mobilités liées au travail. Dans ce cas, qu’ils soient appropriés ou conçus comme tels, la dimension collaborative et communautaire est (quasiment) absente (Smits, 2015 ; Liefooghe, 2016). Parmi les modèles de tiers-lieu de travail répondant à ces besoins, deux groupes se distinguent selon les réponses apportées à ces mobilités (figure « tiers-lieu de travail et mobilité liée au travail ») : un premier ensemble est constitué des tiers-lieux dont la vocation est la réduction des déplacements domicile-travail, sur le modèle des télécentres, et un deuxième ensemble est celui des tiers-lieux qui visent une gestion plus efficace des déplacements professionnels, comme les centres d’affaires.

Dans une optique de diminution des nuisances liées aux déplacements pendulaires, se développe une offre de tiers-lieu visant à limiter les déplacements domicile-travail. Le modèle principal est celui des télécentres, qui proposent des solutions de télétravail. La plupart de ces tiers-lieux de minimisation de la mobilité domicile-travail sont mis en œuvre ou soutenus financièrement par les pouvoirs publics dans des territoires peu denses, en périurbain et en zone rurale, où l’objectif est aussi une redynamisation démographique. Il s’agit de permettre aux actifs employés dans un pôle urbain de rester travailler tout près de leur domicile une ou plusieurs fois par semaine, tout en étant connectés à leur entreprise via les outils numériques. Ces tiers-lieux fournissent ainsi une solution alternative au télétravail à domicile. Ce dernier se heurte en pratique à des réticences à la fois de la part des entreprises pour des raisons de contrôle du travail à distance et aussi à cause des coûts liés à l’équipement d’un poste de travail chez la personne, et de la part des salariés, notamment du fait des risques d’isolement (Aguiléra et al., 2016).Les professionnels mobiles (se rendant à une réunion, une formation, etc.) constituent, par ailleurs, un autre marché, principalement investi par des acteurs privés. Le développement de tiers-lieux de travail est en effet également alimenté par les besoins de travail en cours de mobilité pour ceux qui se déplacent pour des réunions, pour participer à des salons professionnels, des conférences ou des formations (Aguiléra, 2008 ; Aguiléra, Proulhac, 2015 ; Crague, 2005 ; Vilhelmson, Thulin, 2001). Les déplacements professionnels sont source de perte de temps, du fait des trajets et des temps d’attente (entre deux trains, deux avions, dans une chambre d’hôtel, etc.). Un enjeu se dessine donc, pour les actifs et leurs employeurs, autour d’une meilleure gestion des temps « improductifs » inhérents à cette mobilité. Une option est de les convertir en temps de travail. Les ordinateurs portables, les smartphones et l’Internet mobile favorisent cette conversion, qui alimente d’une part l’usage d’espaces publics (y compris les moyens de transport) comme tiers-lieux de travail (Lyons et Urry, 2005) et d’autre part le développement, par des acteurs de l’immobilier, de tiers-lieux de travail spécifiquement dédiés aux professionnels mobiles (comme les centres d’affaires). L’enjeu pour les aménageurs est d’offrir de meilleures conditions de travail que dans les espaces publics aux professionnels qui sont en déplacement. Il s’agit donc de capter une clientèle qui travaille dans des conditions pas toujours adéquates dans les divers lieux qui jalonnent ses déplacements (dans les transports, dans les gares, dans les hôtels, etc.).

Les tiers-lieux destinés aux professionnels en mobilité proposent des solutions de location temporaire, y compris sur des durées très courtes (une heure), de bureaux et salles de réunions (à l’exemple de l’offre des centres d’affaires). Outre une connexion de qualité à Internet, ils offrent également un ensemble de services. Le choix de localisation est stratégique, car il s’agit de capter des professionnels entre deux moyens de transport, ou entre deux rendez-vous. Il faut donc être très proche des lieux où ces professionnels vont en réunion, ou attendent leur train ou leur avion. Pour l’instant, ces tiers-lieux sont principalement situés dans les quartiers d’affaires, les environs des gares et dans les aéroports.

Afin d’appréhender la diversité des tiers-lieux de travail, nous avons décliné une grille de lecture selon qu’ils sont appropriés ou conçus comme tels, selon qu’ils répondent aux évolutions du travail ou aux enjeux de mobilité liée au travail, et selon les solutions qu’ils apportent à ces différentes problématiques de mobilité. Il ne s’agit pas ici d’inventorier ou de cloisonner les différents modèles. Si les tiers-lieux de travail sont désormais investis à la fois comme enjeu de politique publique et comme nouveau marché par des acteurs de l’immobilier de bureau et de l’aménagement (Aguiléra et al., 2013 ; Smits, 2015 ; Liefooghe, 2016 ; Perrin, Aguiléra, 2016) cela ne se traduit pas par des modèles figés. En atteste l’exemple de centres d’affaires ouverts entre 2014 et 2015 dans des grandes gares voyageurs en France (Le Mans, Nancy, Bordeaux Saint-Jean). L’hétérogénéité des pratiques et de la clientèle professionnelle observées, qu’il s’agisse des types actifs présents (entrepreneurs, salariés en télétravail ou entreprises au besoin d’espace et / ou de localisation temporaires), de leurs liens au territoire (de passage ou résident), de leurs utilisations du train (ou pas), et de leurs usages de la gare, semble bousculer le projet initial : l’offre apparaît diversifiée, hybride de différents modèles et évolutive (Perrin, Aguiléra, 2016).

Références:

– Aguiléra A. (2008), « Business travel and mobile workers », Transportation Research Part A : Policy and Practice, Vol. 42, no8, pp. 1109-1116

– Aguiléra A, Delaplace M, Perrin J. (2013), « Les gares TGV, un outil au service de l’innovation dans l’immobilier de bureaux ? « , Colloque Futurs urbains, 16 au 18 janvier, Marne-la-Vallée, Labex Futur Urbain

– Aguiléra A., Proulhac L. (2015), « Socio-occupational and geographical determinants of the frequency of long-distance business travel in France », Journal of Transport Geography, Vol. 43, pp. 28-35

– Aguiléra A., Lethiais V., Rallet A., Proulhac L. (2016), « Home-based telework in France. Characteristics, barriers and perspectives », Transportation Research Part A : Policy and Practice, à paraître

– Burret A. (2013), « Démocratiser les tiers-lieux », Multitudes, Vol. 1, no52, pp. 89-97

– Crague G. (2005), « Le travail industriel hors les murs : Enquête sur les nouvelles figures de l’entreprise », Réseaux, Vol. 6, no134, pp. 65-89

– Genoud P., Moeckli A. (2010), « Les tiers-lieux, espaces d’émergence et de créativité », Revue Economique et Sociale, no2, pp. 1-9

– Liefooghe C. (2016), « Tiers-lieux, coworking spaces et fab labs : nouveaux lieux, nouveaux liens et construction de communautés de connaissance créatives », in Liefooghe C., Mons D., Paris D. (dir.), Lille, métropole créative ? Nouveaux liens, nouveaux lieux, nouveaux territoires, Lille, Septentrion Presses universitaires, pp. 183-221.

– Lyons G., Urry J. (2005), « Travel time use in the information age », Transportation Research Part A : Policy and Practice, Vol. 39, no2–3, pp. 257–276

– Moriset B. (2011), « Tiers-lieux de travail et nouvelles territorialités de l’économie numérique : Les espaces de coworking », Colloque Spatialité et modernité : lieux et territoires, 13 et 14 octobre, Pau, SET-CNRS

– Oldenburg R. (1991), The Great Good Place, Paragon House Publishers, 499 p.

– Perrin J., Aguiléra A. (2017), « Stratégies et enjeux de la localisation d’espaces de travail temporaires dans six grandes gares françaises : une nouvelle offre de tiers-lieux de travail ? », Territoire en mouvement, no32

– Smits M. (2015), « Les tiers-lieux sont-ils reproductibles à grande échelle ? Étude de la viabilité de l’intégration de ces espaces dans un processus d’aménagement formalisé », Projet de fin d’étude, ENPC, 61 p.

– Suire R. (2013), « Innovation, espaces de co-working et tiers-lieux : entre conformisme et créativité », working paper, Université de Rennes 1 – CREM – CNRS – IDEC, URL : http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2210127

– Vilhelmson B., Thulin E. (2001), « Is regular work at fixed places fading away? The development of ICT-based and travel-based modes of work in Sweden », Environment and planning A, Vol. 33, no6, pp. 1015-1030